為什麼同樣是打工,大家更願意在遊戲中打工,而不是在現實里的公司打工?

作者:馮光能,歪脖三觀簽約作者,小光的修真世界創始人

編輯:古憶 Stella

封面:Photo by Patrick McManaman on Unsplash

在過去,做遊戲的過程總是伴隨了對規則的協商,玩的過程感到不順暢了,大家就會協商規則,從而讓遊戲變得越來越有趣。 伴隨工業文明的發展,遊戲也受到了工業邏輯的影響,竟然也變得像打工一樣了。 面對遊戲產業的繁榮與遊戲精神的喪失,我們需要回憶起赫伊津哈所說的話:遊戲所追尋的其實是有趣本身。 在 Web3 時代,無論是線上的數位城邦,還是線下的數位遊民,都共用同樣的遊戲精神。

歪脖三觀

清華大學科學史系副教授胡翌霖認為,在工業文明中,人很容易陷入到功利的迴圈中,缺少閒暇,也就缺少馬克思所說的讀書、社會活動和政治活動的餘地,而遊戲能夠讓人重新體驗到自由的可能性。 與此同時,在工業文明當中,遊戲要素正在逐漸消逝,就如赫伊津哈所說,“遊戲產業的繁榮與遊戲精神的喪失,就是典型的現代性的矛盾”。

如果我們希望能夠對工業文明有所反思,並逐漸開啟 Web3 時代,那麼首先應該重新啟動的,就是遊戲精神。

遊戲產業的繁榮

現代遊戲產業的繁榮體現在遊戲市場的全球化與遊戲類型的多元化。 遊戲市場提供了各種各樣的遊戲類型,比如動作遊戲、角色扮演遊戲、模擬遊戲、解謎遊戲、體育遊戲、戰略遊戲等,能夠滿足不同人的興趣和需要。 可以發現,全世界有越來越多的年輕人、成年人、老年人都在使用各種媒介參與到形形色色的遊戲活動當中。 蓬勃的市場還帶動了周邊產業,比如音樂、繪畫、敘事、電影和論壇都成為了遊戲文化的一部分。

在諸多遊戲中,像上古卷軸、巫師、塞爾達傳說、黑暗之魂、刺客信條等角色扮演遊戲(Role-Playing Game,下文簡稱 RPG)深受玩家好評。 玩家可以扮演虛構的角色,通過完成遊戲中的任務,經歷故事情節,逐漸沉浸到遊戲所創造的世界當中。

同時,藉助電子設備和互聯網,在線多人角色扮演遊戲(MMORPG)也逐漸興起,開啟了許許多多更加豐富的遊戲領域,變得越來越繁榮。

由於參與玩家數量眾多,表面來看,遊戲產業充滿了活力,大型遊戲公司和初創公司都在不斷研發新遊戲、技術和硬體,以滿足日益增長和日益多元的需求。 但從骨子裡來說,這些遊戲產業仍然介於 Web2 和 Web3 的過渡階段,他們還是沒有真正擺脫工業文明的底層邏輯。

在 RPG 中打工

如果我們開始關注 RPG 領域,嘗試尋找遊戲中最內核的部分,或許能夠看到少數人的情懷仍然散發著溫潤的光芒,但光芒卻越來越弱。

很久不玩原神了,但仍然記得溫迪的告誡:“旅行者,當你重新踏上旅途之後,一定要記得旅途本身的意義。 提瓦特的飛鳥、詩歌和城邦,女皇、愚人和怪物...... 都是你旅途的一部分。 終點並不意味著一切。 在抵達終點之前,用你的眼睛,多多觀察這個世界吧。 ”

B 站上,無數個深淵速通視頻及其點讚量告訴我們的事情是:有許多玩家,僅僅是為了提高一丁點兒效率,願意日復一日地刷秘境、鋤大地,並美其名為 “肝帝”。 類似這樣的事情偶爾也會讓玩家困惑,就像散兵所說的,“如果你現實中是一個打工人的話,那麼你下班玩原神消遣時將會發現自己怎麼還是在原神裡打工,簡直不要再難了好嗎?”

事實上,打工早已成為了遊戲中的常態,比如早在 2020 年,愛賣萌的博士就從成就感、控制感、公平性和安全感等角度分析了玩家更願意在遊戲中打工的原因。 更進一步,還有玩家試圖理解遊戲的原理,設法讓打工人能夠更快樂地打工。 比如 HRLogic 編輯部就提出了,可以基於反饋原理,在公司實行遊戲式的積分制管理制度,從而營造活躍、輕鬆的氛圍。

然而,形如這樣的討論並沒有改變玩家在遊戲中打工的命運,沒有改變遊戲打工化的趨勢,我們仍然面臨著一個鐵一般的現實:不論一款 RPG 在上手時多麼有趣,如果持續玩下去,最終都會在完成主線劇情后,開始日復一日地做常規的週期性任務,逐漸進入到打工的狀態當中。 可以發現,即便遊戲已經非常關注敘事,即便遊戲中仍然保留了諸多刺激多巴胺的元素,即便玩家能夠深度沉浸其中,但在快樂消逝后,留給玩家的仍然是空虛與迷茫,有的玩家會感覺到自己只是從現實中痛苦的打工人變成了遊戲中快樂的打工人。

工具理性與交往理性

從歷史來看,這樣事情的發生是必然的。 原因在於,RPG也是工業文明的一部分。

原神玩家為了速通深淵刷秘境、鋤大地,本質上是一種追尋效率的表現。 自從瓦特改良了紐可門的蒸汽機,工業革命已經過去了接近三百年,追尋效率已經成為了一種時代精神。 這是內化在我們這個時代的基本底色,所以玩家會把提高效率本身看作榮耀所在,甚至無視邊際效應遞減。 在這方面,哈貝馬斯早已指出,工業文明形塑了工具理性,所謂工具理性,就是用更高的效率完成既定目標。

按照哈貝馬斯的觀點,除了工具理性,我們還需要重視交往理性,關注思想的公共性,積極通過對話和討論來解決問題,取得共識,與他人達成合作,通往社會和諧。 即便這個觀點早已成為學界的共識,但仍然尚未沉澱到人們日常的言說活動當中。

原因在於,每個人都生活在環境當中,環境是存在偏向的。 顯而易見,工具理性更適合讓人在工業文明中工作,工業文明的環境帶給我們的反饋會不斷強化我們的工具理性,讓我們越來越習慣於圍繞目標來生活,基於一些形如可操作、可量化、可評價的標準來制定目標,而不是談論關於生活的理想。

同樣,在工業文明帶來全新生活方式的同時,傳統的街頭文化和社區文化都逐漸解體,人們的社會交往越來越依賴手機、電腦等電子設備,或是參加一些目標明確的聚會活動,幾乎不存在街頭偶遇閒聊的機會了。 就如許崧所說,現代城市提供了一種陌生人社會,提供給年輕人很少的社交機會,而社交是一種需要不斷練習才能掌握的能力。 在這個意義上,哈貝馬斯所說的交往理性其實早已被工具理性滲透了,因此對兩者的區分就顯得更加重要與矚目。

遊戲精神的喪失

當我們談論遊戲精神的時候,我們首先談論的其實是追尋有趣,遊戲的趣味性根植於對規則的協商,因為某個規則總是會隨著時間的流逝變得無聊,只有通過協商開啟新的規則領域,才能帶給人新意。

倘若我們在對話協商遊戲規則的過程中,已經被工業文明的邏輯預先支配,總是圍繞可操作、可量化、可評價等標準來設計遊戲規則,那麼我們遊戲規則的底層邏輯就與流水線產品的底層邏輯是一致的。 這就註定了,如果我們沒有對工業文明的底層邏輯和發展歷程進行反思,那麼作為生活在工業文明當中的人,玩家的終極命運就是在遊戲中打工。 這不僅僅是邏輯層面的必然性,就如剛才所說,這也是早已發生並且仍然正在發生的現實。

更關鍵的問題在於,工業文明的邏輯一直在通過外在化的方式沉澱成為技術環境的一部分。 一款遊戲即便停止了更新,它也能夠遵循當前的規則自動運行,玩家仍然會按照遊戲提供的規則來玩遊戲,而且這種規則作為遊戲系統的規則,玩家根本沒有許可權對其作出任何修改,只能選擇玩下去或者棄坑,沒有任何協商的餘地。

在這個意義上,我們可以發現,由於缺少對工業文明底層邏輯的反思,在遊戲產業逐漸繁榮的過程中,遊戲精神確實已經無聲無息地喪失了。

語言是存在的家

一旦注入反思,對於同一件事情,我們也會發現新的可能性。

我們回過頭來重新審視原神,並嘗試提一個問題:為什麼同樣是打工,大家更願意在原神打工,甚至花錢在原神裡打工,而不是在現實里的公司打工?

當我們這麼提問後,我們可能會注意到一個有趣但不太起眼的現象:很多原神玩家最初都不適應「對話不可跳過」這個設定,但後來卻都慢慢喜歡上了這個設定。

之所以會這樣,是因為這個設定讓我們不得不花時間聽角色的對話,慢慢進入角色對話的語境當中,而原神裡的每個角色設計都非常飽滿。 提到蒙德城,大家回憶起來的不僅僅是神像與風車,還有許多有趣的人,比如六指吟遊詩人喬瑟、幽默的巴頓、天真可愛的諾拉、思鄉的石榴、喜歡研究丘丘人語的馬斯克、周遊世界的學者薩義德......

這些角色的話語有著豐富的解讀空間。 比如,當我們和有著六根手指的吟遊詩人喬瑟打交道時,會聽到他總是在抱怨,說來了一位神秘的吟遊詩人搶了他的飯碗。 作為玩家,我們這時往往會會心一笑,心想他說的其實就是風神巴巴托斯,也就是賣唱的溫迪,從而產生一種 “原來你還被蒙在鼓裡” 的想法。 但如果轉念一想,喬瑟會不會早已知道那位吟遊詩人就是巴巴托斯呢? 整個蒙德城的人,會不會是在集體配合著那位風神,在給我們扮演的旅行者上演一出城邦的戲劇?

當我們用心聆聽角色的言說時,我們會發現,他們逐漸活了過來,與我們成為了朋友。 而且,每個角色言說的內容雖然不同,但卻有著一些共同的風格,遵循著一些基本的規則,他們的每一句臺詞也都是經過精心設計的。 比如在蒙德,我們會感受到,每個角色都對詩意的生活充滿了嚮往,能夠自由地在言說過程中彰顯自己的個性。 這樣,在與這些角色對話的過程中,我們也逐漸從工業文明的世界中超拔出來,融入到了原神設定的世界當中。 除此之外,原神中每個角色的配音都非常用心,結合精緻的內容,我們就會感到這個新世界不僅鮮活、有趣,而且很有生活味兒。

甚至,當玩了許久原神之後,我們會發現,我們在原神中進行的對話,比我們和身邊許多朋友進行的對話還多,還要飽滿。 其實,旅行者、派蒙和諸多 npc 的對話,也是我們與遊戲製作者的對話,也是我們與遊戲製作者和他們所讀過的書本的對話。 在某種意義上,遊戲製作者或許正是為了準備這樣一場對話,所以才開發了原神這款遊戲。

登上歷史舞臺

沉浸在一個世界當中本身就是美好的經歷。 誠然,不是每個沉迷馬斯克礁的玩家都記得萊納德與尖帽子峰的故事,不是每個玩家都能意識到莫娜(Mona)和麗莎(Lisa)的名字合起來剛好是蒙娜麗莎,不是每個玩家都能發現萊納德(leonard)的風之翼設計圖紙與列奧那多(leonardo)設計的飛行器圖紙高度相似,但每個原神玩家都不會遺忘那份獨屬於自己的旅行經歷,不會忘記可愛的派蒙,不會忘記追尋自由的蒙德,不會忘記重視契約的璃月。

即便是遊戲中的角色,即便原神的角色說的話是預先設定好的,即便他們言說的內容是非常簡單的,不同角色的言說風格仍然讓我們逐漸感知到城邦的整體文化氛圍,有種進入新世界的感覺。 這其實是因為原神對歷史中的城邦文化和角色形象進行了細緻的研究,在這樣的背景下來考慮每個角色的定位,從歷史當中尋找靈感,而歷史又是豐富多樣的。 當那些曾經在歷史中留下了痕跡、後來被工業文明遺忘的人換了一個面貌在遊戲中與我們相遇時,我們就感到似曾相識,同時耳目一新。 而且,恰恰由於歷史太過浩瀚,當原神帶出了許多以考據為樂的原學家之後,即便我們對歷史所知甚少,我們也就隱隱有了一種預期,就是面前和我們對話的角色可能和歷史中的某個真實人物有關,即便我們不知道這種關係具體是怎樣的,但我們知道,這種關係是存在的。 這樣,我們就彷彿感受到了一種遙遠的呼聲,彷彿進入了歷史的舞臺。

事實上,如果我們重新感知到了歷史的存在,把諸多紋跡(文本、文物、儀器、遺跡等)看作通達歷史的媒介,那麼我們就加入到了一場更加盛大的對話當中。 每一本書、每一件文物、每一個儀器、每一處遺跡都在以某種方式向我們訴說過去的事情。 古人寫過的書,就像一封長長的信,經歷了漫長的歲月,寄到了我們手中。

我們閱讀古人的文本,其實就是和古人在進行一場對話遊戲。 就和任何別的遊戲一樣,我們只有嚴肅認真地對待這場遊戲,它才會變得好玩。 比如,我們可能讀到一本書的前半部分,感到了一些困惑,然後驚訝地發現,我們剛剛提出自己的問題,作者就對我們給出了回應。 又或者,當我們讀到一本書的後半部分,突然想起來作者之前說過的某句話,一下子感覺到作者的用心良苦。

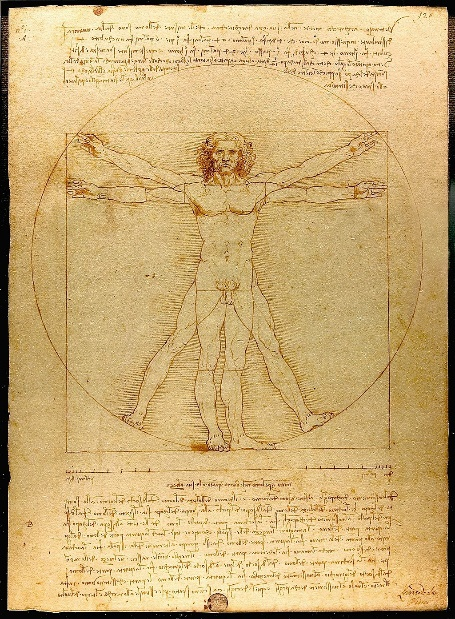

讀書也未必是一件孤獨的事情,比如,達·芬奇在 1490 年就是和法蘭切斯科·馬丁尼一起,閱讀了維特魯威的《建築十書》,其中談到了建築比例可以參考人體比例設計,並對人體比例給出了許多細緻的說法,讓達·芬奇對人體的比例產生了巨大的興趣,伴隨靈感的孕育,達·芬奇最終繪製了藝術史上的不朽名著《維特魯威人》。 圖中男子的胳膊和腿分開,以他的足和手指各為端點,外接圓形和方形。 這幅畫展示了藝術和科學理想的綜合,通常被認為是文藝復興盛期的原型代表。

相比達·芬奇和法蘭切斯科·馬丁尼,我們其實享有更好的閱讀環境和對話環境。 我們能夠接觸到的書本遠遠超過他們,我們能夠言說的平臺更是豐富多樣。 如果我們把每一本書看作一個朋友寫給我們的書信,用心通過書本和作者對話,然後把自己的領悟與身邊的人交流,那麼我們就登上了歷史舞臺,與歷史中無數卓越的人共同存在。 反過來,如果我們遺忘了書本,也就相當於放棄了復活古人。

畢竟,古人窮盡畢生心血留下一些文本,僅僅是提供了一種重新啟動的可能性,是否選擇接納這種可能性,選擇誰的文本閱讀,都取決於我們。 我們每個人都是有限的,每個人一生能夠閱讀的文本也是有限的,但如果有了閱讀的氛圍,那麼許多古人留下的文本就能被重新啟動,他們的思想就能在我們這個時代繼續發出光芒,照亮我們前行的道路。

當然,我們也未必一定要讀古人的書,當今在世的許多卓越的學者,他們已經和古人進行了大量的對話,閱讀一位學者的專著,我們就可能和幾十個古人建立了聯繫,和好幾個古人進行了深度對話。 在這個意義上,閱讀學術專著其實可以成為一件時髦的事情,一場有趣的遊戲。

就和一切別的遊戲一樣,閱讀學術專著也是有門檻的,需要我們懸擱掉自己的一些先見,認真聆聽作者的言說,認真梳理作者的思路,畢竟遊戲只有嚴肅對待才會好玩兒。 不過,我們也沒有必要給自己設定太嚴苛的規則,要求自己一步到位理解透徹,或者要求自己把書本的主要思想都背下來,這都是過去時代留給我們的偏見。

一本學術專著,就像是一個話題啟動機。 比如我拿著一本《荒誕醫學史》,和身邊朋友吐槽,說加圖記錄了一份治療便秘的藥方,內容是 “輕微的果香,混著微量的塵埃、糞便與嚏根草(一種劇毒毒藥)。” 這其實就打開了對話的空間。 如果我的朋友剛好喜歡探索新事物,我們就可能從這出發,聊到酒的溶解性很好,原因在於水是極性溶劑,酒精是通用溶劑,兩者結合起來,就既可以溶解鹽、糖和酸等極性分子,也可以溶解草本、香料和油脂等脂溶性化合物,把原理說明白,然後就能敞開地聊各種關於酒的可能性,比如:中醫的藥酒、龍舌蘭、朗姆酒、白蘭地、威士忌、伏特加、杏仁酒、櫻桃酒...... 過程中我們通過積極思考、相互啟發,逐漸把話題展開到我們能力的極限,然後我們又產生了新的困惑,這些困惑又激勵我們去閱讀更多的書籍、搜索更多的資料。

假如有一個生活了一百多人的遊民社區,社區中的人都有閱讀和交流的習慣,每天習慣性地拿出一些閒暇時間讀書,然後在生活中隨緣偶遇,見面了就習慣性地問 “最近有讀什麼書嗎?” ,然後隨便聊聊,興致高就多聊一會兒,興致低就少聊兩句,那麼這樣一個社區的文化氛圍就會逐漸變得越來越濃厚,大家會圍繞許多有趣的話題形成各種共學小組,逐漸發展出非常多樣的群體記憶,而且伴隨視野變得開闊,大家會把對話本身當作一門技藝,一種遊戲,在對話過程中讓自己成為越來越有趣的人。

就目前來說,許多關於 Web3 的想像還是受制於區塊鏈技術本身提供的可能性,主要關注的是加密貨幣、DeFi、去中心化身份驗證、供應鏈管理、分散式應用程式、數位城邦等領域,而沒有把區塊鏈技術放在整個現代技術環境的生態中加以認識,對線上的數位城邦與線下的數位遊民社區之間的關係缺少足夠的重視,這是一個重大的疏忽。

技術史就是人類史。 如果我們回顧工業革命,我們會發現,蒸汽機帶來的是整個技術秩序的革新,而技術秩序的革新帶來了文化、經濟和政治等領域的革新。 也就是說,如果我們把 Web3 的敘事放進技術史中加以認識,聆聽到歷史的遙遠的迴響,關注數位城邦和數位遊民社區之間的關係,就有可能看到更多有趣的可能性。

就如維特根斯坦所說,語言的本質是遊戲。

就如赫伊津哈所說,遊戲所追尋的是有趣(fun)本身。

ABOUT 我們是誰

歪脖三觀是一家以 web3 的方式生產內容的中文媒體,也是一場小隊協作模式的創作者經濟實踐。 我們既堅信 web3 是大勢所趨,又篤定在 web3 的時代內容的內涵不會變——有資訊,有洞見,有審美,有趣味。 web3 所饋贈的去中心化、權力平等、分配公平、規則透明、模式互助等,讓我們有自信可以創造內容價值、經驗價值和觀念價值。

我們誕生於 SeeDAO 的 SIP-79 提案,成員大多來自 SeeDAO 社區,有 crypto 老 OG,學界專家,金融專家,媒體人,上班者,大學生......

“歪脖三觀” 有兩層寓意,一是 “歪脖三·觀”,意為去 “觀”web3,去見證、記錄、傳播 web3 的一切。 二是「歪脖·三觀」,「歪脖」想展現的是既認真思考又幽默詼諧的朋克態度,“三觀” 鞭策我們要關注底層觀念而不只是浮躁嘈雜的表像。

很高興在這裡遇見你。

免責聲明:作為區塊鏈資訊平臺,本站所發佈文章僅代表作者及嘉賓個人觀點,與 Web3Caff 立場無關。 本文內容僅用於資訊分享,均不構成任何投資建議及要約,並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。